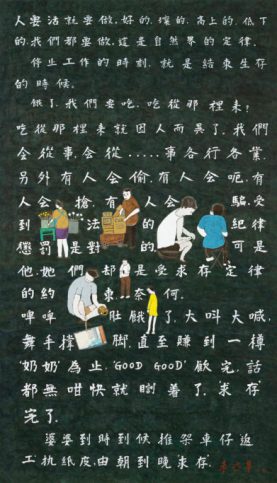

Michael Dean, <Tender Tender>

(原文刊於《三角志》九月號)

走在德國明斯特(Münster)的街頭,是個很有趣的經驗。行人好可能錯過了在街頭的藝術雕塑而不自知;也可能以為平常不過的事物是藝術作品。

十年一度的明斯特雕塑展探討的就是公共空間、藝術及觀眾之間的關係。

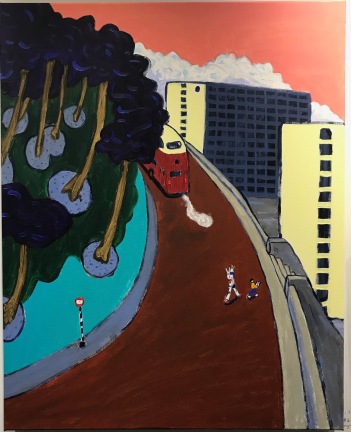

Michael Dean 用膠袋、混凝土、沙石等創作了裝置<Tender Tender>,在2017年度的雕塑展中展出。在明斯特的街頭及LWL美術館內,都有展視<Tender Tender> 。在街頭的版本體積細小,藝術家使用的物料都是平常不過的東西,將小型的裝置以單車鎖或掛鎖繫在電燈柱旁,看來就像被隨處棄置的建築廢料。在 LWL 美術館內的 <Tender Tender > 佔據了整個中庭,從地面層伸延到一樓,以相同的物料 - 膠袋、混凝土、沙石、膠樽等做成大型裝置。作品分置於市內街頭及美術館內,將都市空間與藝術空間扣連一起,這個不單是 Michael Dean 作品的詮譯,也是從 1977 年以來明斯特藝術展所要探討的主題 - 公共空間、藝術、日常、時間、塑雕之間的互相界定,甚至再界定。

明斯特位於德國西北面,是一個傳統的天主教小城。回溯到上世紀七十年代,美國藝術家George Rickey 將一個動能裝置的藝術品<Drei rotierende Quadrate>放在明斯特市中心,當地居民對藝術品在公共空間的設置有相當大的反應,更認為那三塊「太陽能板」破壞了小城的空間美感。1977年,當時市立文化及歷史博物館館長Klaus Bussmann,為了回應情況,舉行了一系列講座探討公共藝術。他更聯同路德維希博物館 (Museum Ludwig)的策展人Kasper König,辦了首屆的明斯特雕塑展作為伸延活動。

四十年後,<Drei rotierende Quadrate>已成為了這個德國小城的象徵之一。

George Rickey <Drei rotierende Quadrate>

時間不單見證了人、事、觀點的改變,更是記錄了當中千絲萬縷的關係。明斯特雕塑展以十年作為間距,因為轉變要經歷時間。從 2007 到 2017 十年間,世界各地經歷的變化遠超翻天覆地。十年前才出現第一部智能電話,十年後的今天,智能電話幾乎已成為日常生活的必需品。科技在頃刻之間拉近了一切,也摧毀一切;發展成就創造與也加速破壞;各種的邊界也被模糊了。今屆的明斯特雕塑展扣問當下人類面對的種種悖論。法國藝術家 Pierre Huyghe 的<After ALife Ahead>彷彿是天地盤古初開的微縮版,也是末日之後的世界。作品是一個生物科技的系統,由位於明斯特市邊緣的一座溜冰場改建而成。Huyghe 將溜冰場改建成一個低於地面的山勢地景,地景之內寄居有蜜蜂、細菌、藻類植物、甚至魚。整個作品就是生物及各種媒介科技的活動。地景一旁設有一個數據收集器,收集在地景內各種生物的活動數據,數據決定天花版上倒金字塔型天窗的開合時間。各種生物及科技的活動互相影響,加上地景本是從拆毀原有的溜冰場重建而來,都是當今人類面對自然、環境甚至生存狀態的反映。在科技之下各種生物的一舉一動,在環境被破壞與重修當中,階走向減亡與重生。

Pierre Huyghe, <After ALife Ahead>

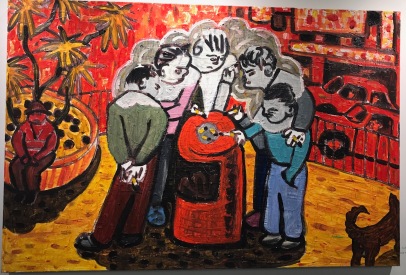

大抵都是因為科技各種的邊界都變得模糊。難民、邊界圍牆等事件揭示了國家之間的邊界,已經不是單純的實體物理國界。國籍已經超越膚色及種族,變成一種文化認同。美國藝術家 Mika Rottenberg 的<Cosmic Generator (working title)>是在明斯特市中心一間亞洲雜貨店內的錄像裝置。雜貨店已結業,在2015 年雕塑展的策展人跟參予藝術家作場地視察時,Rottenberg 立即看上這家雜貨店。她將被遺在店內的貨品 —— 罐裝椰漿、花雕酒、聖誕裝飾及吹氣水泡 ——重置成為裝置的一部份, 更有亞裔「店員」看守。(「店員」其實是雕塑展的工作人員,都是來自當地大學的亞裔學生。)店內一隅改成放映空間,播放 Rottenberg 錄像裝置,一套疑幻似真的錄像。片中的時空是個未知,但內容都是關於人所共知卻未必察覺的,例如全球化、廉價勞工、勞動剥削等。片中出現很多被塑膠花、玩具、聖誕裝飾等包圍著似乎是中國的面孔,發展中國家的廉價勞工問題都不是新鮮事。另一個讓人難忘的影像是疑似是中國女工推著車子在邊界的圍牆下走過。在科技超以光速推動人類向前走的時候,已經不能「各家自掃門前雪」,當覺得邊界築圍牆是事不關己的時候,世事已經成為蝴蝶效應般不能置身事外,共業再不只是佛家的概念了。

Mika Rottenberg ,<Cosmic Generator (working title)>