畢加索的女人,其實又何止兩個。眾所周知,他身邊的女朋友、情婦一個接一個。 而大部份的女人被甩掉後,往後的日子也活在大師的陰影下。如畢加索首任妻子俄羅斯芭雷舞家 Olga Khokhlova , 她得知畢加索在婚後仍然四處流情時,要求離婚,但大師怕被瓜分財產及作品而拒絕,之後 Olga 變得精神恍惚,至臨終仍是有名無實的 Madam Picasso。另一個是情婦 Dora Maar , Dora 也是藝術家,畢加索在同一時間除了她外,還有另一位情婦 Marie-Thérèse Walter。 Marie-Thérèse 為大師誕下女兒,另一邊廂 Dora 卻是不育的,她因此而患上抑鬱症 ,終日活在畢加索的影子下。

Olga by Picasso

Dora Maar by Picasso

Marie-Thérèse Walter by Picasso

但這兩位很特別。Eugenia Errázuriz 並非畢加索的情婦,她大他幾十年,被視為畢加索的“另一個母親” (Picasso’s Other Mother),是畢加索早期的伯樂。Françoise Gilot 是唯一一個甩掉大師的女人,更是著名的當代藝術家。

Eugenia Errázuriz 生於十九世紀末智利,爸爸是銀礦礦主,丈夫 José Tomás Errázuriz 的父輩曾是智利總統,亦是釀酒世家。在這樣的背景下 Eugenia Errázuriz 是名符其實 「打破腳也不用憂」。當然她沒有打破自己的腳,反之 Eugenia Errázuriz 是利用自己的財力,幫助很多那個年代的藝術家如 Sergei Diaghilev、Artur Rubinstein、Jean Cocteau 、Stravinsky 當然還有畢加索,她很喜歡將當時歐洲文化藝術界的精英,圍繞在身旁,很多當時有名的藝術家也曾為她畫肖像。在二十世紀初,畢加索跟隨為俄羅斯芭蕾舞團當舞台及服裝設計,跟團在歐洲巡迴時, Eugenia 已經開始匯錢接濟畢加索,之後不斷為他介紹富有的收藏家,她自己更藏了不少畢加索 cubism 時期的作品 。畢加索跟 Olga Khokhlova 結婚時, Eugenia 邀請二人到她位於法國西南部 Biarritz 的 𡋾墅 La Mimoseraie 渡蜜月,她本人當然如電燈泡般同行。 Eugenia 喜歡被藝術界中精英簇擁,畢加索對 Eugenia 尊敬非常, Olga 不肖她的小圈子社交世界,於是漸漸疏遠,對 Olga 而言 Eugenia 儼如一名惡家婆。

//The new wife seems to have been as jealous of the mother figure as the mother figure was jealous of the new wife …… Eugenia, who had never liked Olga, proceed to praise her successors, Marie-Thérèse Walter and Dora Maar, to the skies. // 《Sacred Monsters Sacred Masters》John Richardson

Portrait of Eugenia Errázuriz by John Singer Sargent

Eugenia 其實是遠不一止位惡家婆,她本身擁有想當高的品味。她相信 “elegance means elimination” 就像 “less is more”,𡋾墅 La Mimoseraie 的室內設計,便是她自己一手包辦。她以紅地磚配白牆,在玄關於用舊木梯加蘭花作裝飾,以水壺、花藍配名貴古玩。這種簡約主義的風格,在當時 art deco 浮誇的風氣盛行下,是非常大的突破。

“I love my house, as it looks very clean and very poor!” ﹣ Eugenia Errázuriz

La Mimoseraie 玄關

她這種簡約的設計理念,啟發了法國室內設計師 Jean-Michel Frank,事實上 Jean-Michel 可以說是由她培養出來。受 Eugenia 啟發的還有 Coco Chanel,那種劃時代簡單及優雅的女裝設計,有著深刻的 Eugenia Errázuriz 影子。

// Eugenia’s effect on the taste of the last fifty years has been so enormous that the whole aesthetic of modern interior decoration, and many of the concepts of simplicity …… generally acknowledged today, can be laid at her remarkable doorstep.// – Cecil Beaton, 《Glass of Fashion》

Jean-Michel Frank 的室內設計

(圖: Jean-Michel Frank 的室內設計)

Françoise Gilot 廿一歲時跟六十一歲的畢加索遇上,他們一起十年,沒有結婚但有兩個孩子, Françoise 是第一個亦是唯一一個把大師甩掉的女人。 Françoise 跟畢加索開始交往時,大師跟 Dora Maar 還是不清不楚,在“Life With Picasso” 內 Françoise 形容那段關係是 “catastrophe I didn’t want to avoid”。

《Life with Picasso》封面,Françoise Gilot

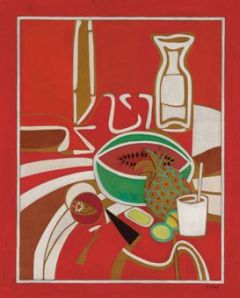

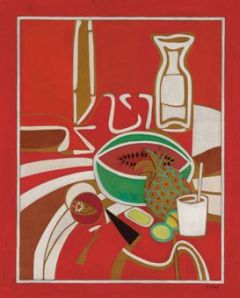

少女遇上大師的垂青,雖然年紀差一大截,實在是難以抗拒。Françoise 也是一名藝術家,自少開結學畫畫,最愛的藝術家不是畢加索,而是 Matisse、Braque。在芸芸的畢加索女人當中,她被認為是最有才華及智慧。的確根據在“Life With Picasso” 內的記載,畢加索很喜歡在深夜時份,不讓她睡而要拉著她討論創作的問題。跟大師一起十年,她結識了不少出色藝術家如 Matisse、Braque,Matisse 很喜歡 Françoise ,更要為她畫肖像,引致脾氣相當暴躁的畢加索不滿,有一段時間不讓 Françoise 去探 Matisse 。 Françoise 的作品色彩非常豐富像 Matisse ,而那種 cubism 及抽象的風格卻是受畢加索的影響。不同之處是畢加索愛用尖角、硬淨的線條,也愛畫人像,而 Françoise 線條較柔和、少用尖角,多畫物件及風景。

// Matisse was my God. I’m a French artist, that’s for sure. I am color-oriented and what you might call a composer. I am not pouring my guts out; I keep them inside.// Françoise Gilot

Harmonie en Rouge by Françoise Gilo

(圖:91歲的 Françoise Gilot)

畢加索脾氣大、妒忌心重,Françoise 為了證明對畢加索的愛,大師兩度建議她生小孩子,Françoise 根本不想當母親,但也答允。十年相處,畢加索那種自我中心的對藝術家脾氣完型畢露,最後 Françoise 帶著兩名子女,離開當年已屆七十一的畢加索。

// No woman leaves a man like me,’ he said. I told him maybe that was the way it looked to him, but I was one woman who would, and was about to. A man as famous and rich as he? He couldn’t believe it, he said. // — 《Life with Picasso》, Françoise Gilot and Carlton Lake

在那十年間,畢加索畫了過千幅 Françoise 的肖像,她在畫中有時像花,有時像水果。而大師是非常喜愛以情婦作為畫中人。

// For each of the women in his life, he had a kind of leitmotif, like in Wagner. For me, it was blue and green—although here, I have only green. You can hear it, if you like. For Marie-Thérèse Walter, it was lavender, lemon yellow, and pale green. Black was usually associated with Dora Maar, but he played more with form than with color for her. Dora Maar had both eyes on the same side—with me, they are on each side of my nose, thank God.// — Françoise Gilot

Françoise 離開畢加索後,早料會多了很多敵人 (可見此女子絕不頭腦簡單),畢加索甚至警告在巴黎的畫廊不要代理她的作品。於是她去了美國,在那裡認識了醫生 Jonas Salk,並跟他結婚。之後 Françoise 在紐約及巴黎兩個城市繼續創作、寫作及教學,擺脫“畢加索的情人”的影子,其實看年輕時 Françoise Gilot 那粗眉硬朗的五官便知她是烈女!

// I’m not going to talk about Picasso. I have done my duty to those memories. I have had a great career as an artist myself, you know. I’m not here just because I’ve spent time with Picasso.// — Françoise Gilot, 2012

伸延閱讀:

Life with Picasso – Françoise Gilot and Carlton Lake

Sacred Monsters Sacred Masters – John Richardson

Life After Picasso: Françoise Gilot by Dodie Kazanjian, Vogue Magazine http://www.vogue.com/magazine/article/life-after-picasso-franoise-gilot/#3

The Queen Of Clean by Jody Shields, The New York Times October 11, 1992

http://www.nytimes.com/1992/10/11/magazine/the-queen-of-clean.html